|

иҝҳжҳҜи®әж–ҮеҲҶдә«пјҢдҪңиҖ…еӯҷжіўпјҢеұұдёңзңҒж–Үзү©иҖғеҸӨз ”з©¶йҷўз ”究йҰҶе‘ҳпјҢи®әж–Үйўҳзӣ®гҖҠиҒҡиҗҪиҖғеҸӨдёҺйҫҷеұұж–ҮеҢ–зӨҫдјҡеҪўжҖҒгҖӢгҖӮе’ұжҳҜеұұдёңдәәпјҢз•ӘеӨ–зҜҮ2еҲҶдә«зҡ„жҳҜеұұеӨ§зҺӢиҠ¬иҖҒеёҲзҡ„еұұдёңеӨ§жұ¶еҸЈж—¶жңҹзҡ„еў“ең°ж–ҮеҢ–пјҢжүҖд»Ҙиҝҷж¬Ўе°ұзңӢзңӢйҫҷеұұж—¶жңҹе’ұ们еұұдёңзҡ„зӨҫдјҡж–ҮеҢ–гҖӮ 1пјҢеңЁзҺӢиҠ¬иҖҒеёҲзҡ„и®әж–ҮйҮҢпјҢеӨ§жұ¶еҸЈж—¶жңҹжөҒиЎҢж—Ҹеў“ең°пјҢиҖҢдё”жҳҜеңЁеў“ең°дёҚйқ иҝ‘еұ…еқҖгҖӮж•ҙдёӘйҫҷеұұж–ҮеҢ–ж—¶жңҹж—Ҹеў“ең°е·ІдёҚеҶҚжөҒиЎҢпјҢйӮЈз§ҚдҪҚдәҺеұ…еқҖдёӯдёҺзӣёе…іжҲҝеқҖеҪўжҲҗеҠҹиғҪз»„еҗҲзҡ„е°‘йҮҸ墓葬жҲ–иҖ…е°ҸеһӢеў“ең°пјҢжҲҗдёәеҪ“时葬дҝ—зҡ„еёёжҖҒгҖӮ еҺҹеӣ 1пјҢйҫҷеұұж–ҮеҢ–ж—¶жңҹпјҢеҫҲеҸҜиғҪеӨ§йғЁеҲҶ家жҲ·зҡ„еҪўжҖҒе·ІжҳҜдёӘдҪ“家еәӯгҖӮ еҺҹеӣ 2пјҢд№ҹи®ёдёҺеңҹең°жүҖжңүжқғзҡ„еҸҳеҢ–зӣёе…ігҖӮйҡҸзқҖ家жҲ·еҪўжҖҒиҪ¬еҸҳдёәж ёеҝғ家еәӯпјҢеңҹең°жүҖжңүжқғд№ҹйҡҸд№ӢиҪ¬еҸҳдёә家еәӯз§ҒжңүпјҢиҝҷж ·еҚідҪҝ家ж—Ҹз»„з»ҮжҲ–иҖ…иҝҳеү©дёӢдёҖдёӘеӨ–еЈіпјҢдҪҶеӨ§йғЁеҲҶе·Із»ҸжІЎжңүдәҶеңҹең°зӯүж—ҸеҶ…е…¬дә§пјҢд№ҹе°ұжІЎжңүдәҶеҸҜд»Ҙе®№зәіж—Ҹдәәе…ұеҗҢе®ү葬зҡ„з©әй—ҙпјҢеӨ§е®¶еҸӘеҘҪж”№еҸҳд№ жғҜпјҢд»Ҙж ёеҝғ家еәӯдёәеҚ•дҪҚдёӢ葬пјҢж—Ҹеў“ең°иҮӘ然д№ҹе°ұж¶ҲеӨұдәҶгҖӮ з»ҸжөҺеҪўжҖҒпјҡдё“дёҡз”ҹдә§дёҺеӨҡеұӮж¬ЎеӨҚжқӮиҙёжҳ“зҪ‘з»ңйўҳ йҷ¶еҷЁгҖҒзҹіеҷЁзҡ„дё“дёҡеҢ–з”ҹдә§пјҢдҪҝеҫ—иҝҷз§Қиҙёжҳ“еҪўејҸдҝғиҝӣдәҶд»ҘеҹҺеқҖдёәдёӯеҝғзҡ„еҢәеҹҹзӨҫдјҡзҡ„еҸ‘еұ•пјҢд№ҹжҡ—зӨәдәҶе°ҶдёҚеҗҢиҒҡиҗҪгҖҒеҢәеҹҹе’Ңи¶…еҢәеҹҹзӨҫдјҡдҪ“зі»иҒ”зі»иө·жқҘзҡ„з»ҸжөҺе…ізі»пјҢе…¶еӘ’д»Ӣе°ұжҳҜиҙёжҳ“гҖӮ

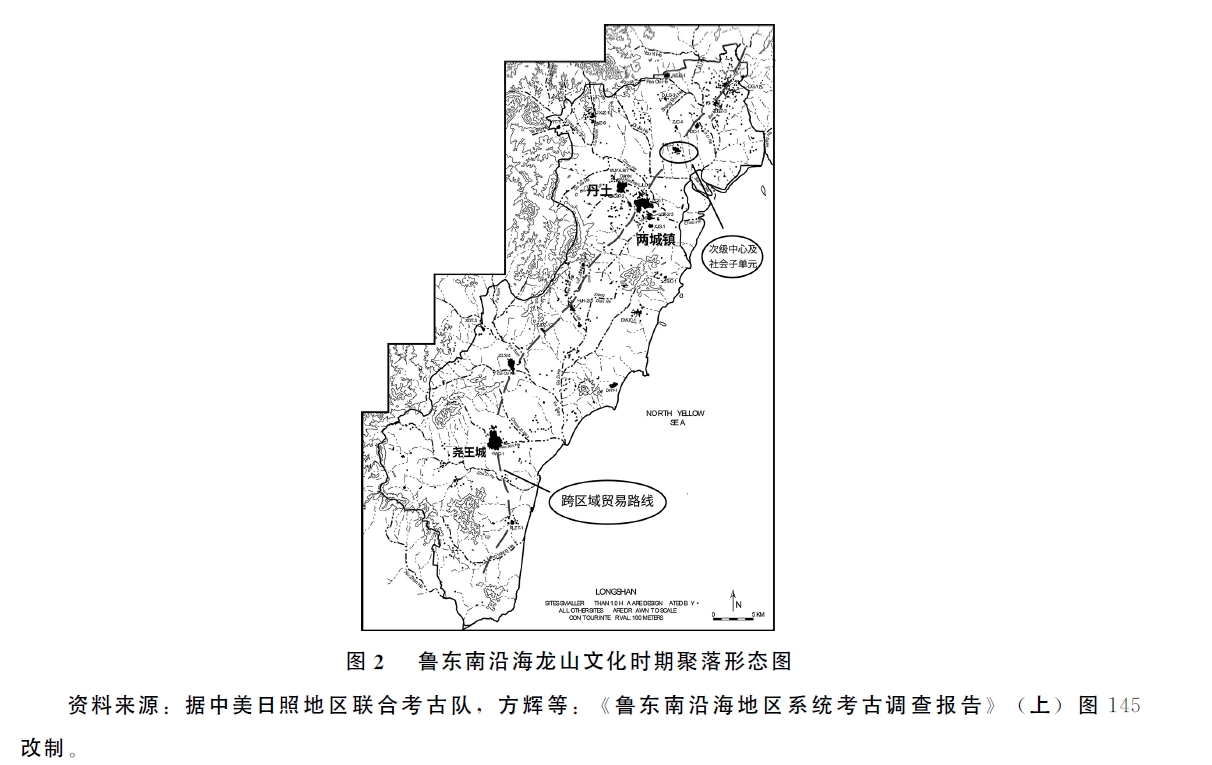

д»ҺиҒҡиҗҪеҪўжҖҒи§ӮеҜҹпјҢйҫҷеұұж–ҮеҢ–иҙёжҳ“зҪ‘з»ңеә”иҜҘеӯҳеңЁеҹәеұӮзҡ„йӣҶеёӮвҖ”еҢәеҹҹеёӮеңәпјҲдёӯеҝғеёӮеңәпјүвҖ”и·ЁеҢәеҹҹиҙёжҳ“зі»з»ҹдёүдёӘеұӮж¬ЎгҖӮ

иҝҷзұ»йӣҶеёӮзҡ„еӯҳеңЁжҳҜдёӯеӣҪд№ЎеңҹзӨҫдјҡдёӯ延з»ӯдёҚж–ӯзҡ„дј з»ҹгҖӮж №жҚ®зӨҫдјҡеӯҰи°ғжҹҘпјҢдёҖдёӘд№Ўжқ‘йӣҶеёӮиҰҶзӣ–зҡ„иҢғеӣҙеҚҠеҫ„дёҖиҲ¬дёҚи¶…еҮәпј•е…¬йҮҢпјҢеҚіжүҖи°“еҚҒйҮҢе…«жқ‘гҖӮ

еҢәеҹҹзӨҫдјҡеҶ…йғЁпјҢдј—йӣҶеёӮзі»з»ҹд№ӢдёҠзҡ„дёӨеҹҺй•Үе’Ңе°§зҺӢеҹҺпјҢдҪңдёәж•ҙдёӘеҢәеҹҹзҡ„зӨҫдјҡдёӯеҝғпјҢеә”иҜҘд№ҹе…·еӨҮдәҶдёӯеҝғеёӮеңәзҡ„иҒҢиғҪгҖӮ

ж”ҝдҪ“еҪўејҸпјҡзӣёдә’зӢ¬з«Ӣзҡ„еҹҺйӮҰзӨҫдјҡ

д»ҺзӨҫдјҡйҳ¶еұӮи®ІпјҢеҲҷеҸҜиғҪеӯҳеңЁеӣӣзә§пјҡеҢәеҹҹдёӯеҝғз®ЎзҗҶеұӮвҖ”ж¬Ўзә§дёӯеҝғз®ЎзҗҶеұӮвҖ”еҹәеұӮзӨҫдјҡз®ЎзҗҶеұӮвҖ”еҹәеұӮзӨҫдјҡжҲҗе‘ҳгҖӮд»Һеҗ„ең°еҮәзҺ°зҡ„зүәзүІгҖҒд№ұ葬гҖҒдәәзүІеҘ еҹәзӯүзҺ°иұЎжҺЁжөӢпјҢеҪ“ж—¶зӨҫдјҡиҝҳеӯҳеңЁдёҖдәӣиә«д»ҪдҪҺдәҺжҷ®йҖҡзӨҫдјҡжҲҗе‘ҳзҡ„дәәпјҢжҲ–дёәдҫқйҷ„дәҺд»–дәәзҡ„еҘҙе©ўгҖҒеҘҙйҡ¶пјҢжҲ–дёәеӨұеҺ»дәәиә«иҮӘз”ұзҡ„жҲҳдҝҳгҖҒеҲ‘еҫ’зӯүпјҢиҷҪ然数йҮҸеҸҜиғҪдёҚеӨҡпјҢдҪҶйқһеёёйҮҚиҰҒпјҢжҳҜзӨҫдјҡдёҠеұӮеҫ—д»Ҙе»әз«Ӣе’Ңз»ҙжҢҒзҡ„йҮҚиҰҒжқЎд»¶е’Ңз»“жһңпјҢд№ҹжҳҜзӨҫдјҡеҲҶеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒиЎЁзҺ°гҖӮеҸҜд»Ҙз®—дҪң第дә”еұӮзә§гҖӮ

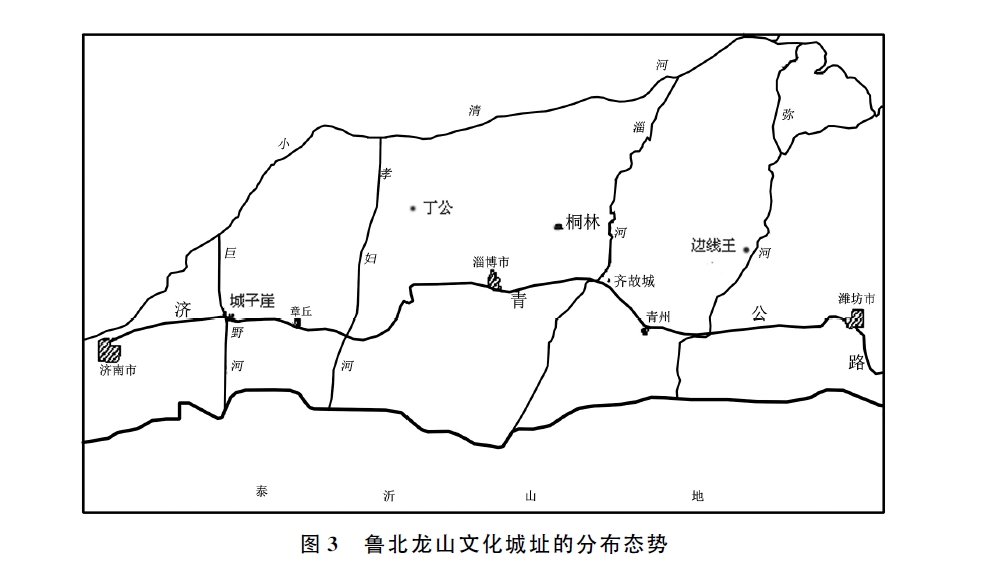

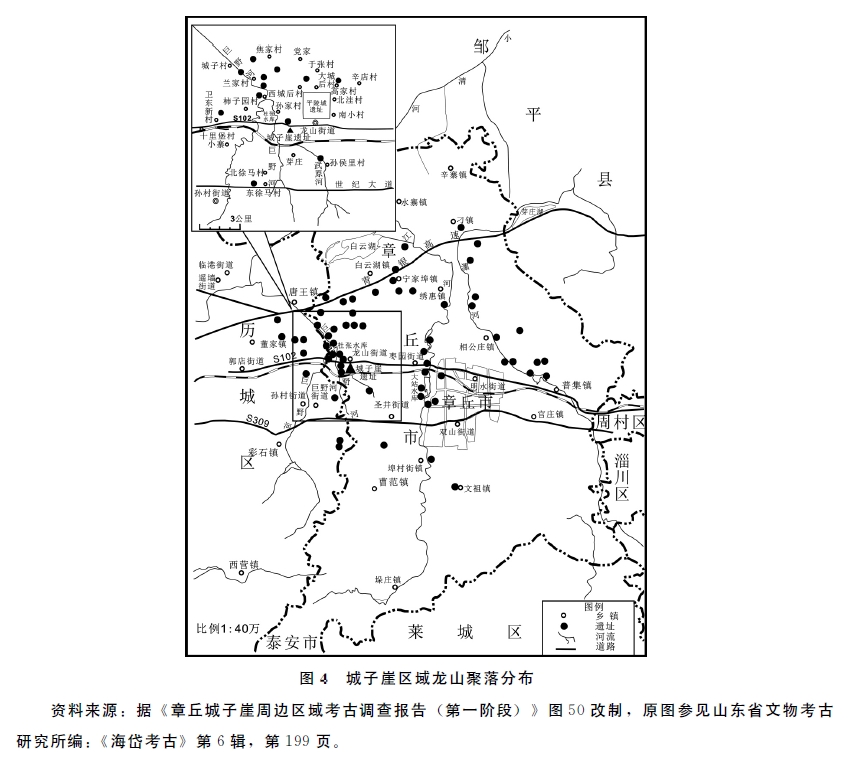

еҹҺеқҖж—ўеҸҜд»ҘеғҸдёӨеҹҺй•Үе’Ңе°§зҺӢеҹҺйӮЈж ·дёҚд»…жҳҜеҢәеҹҹеҶ…зҡ„зӨҫдјҡдёӯеҝғпјҢд№ҹжҳҜең°зҗҶдёӯеҝғпјӣеҸҲеҸҜд»ҘеғҸеҹҺеӯҗеҙ–е’ҢжЎҗжһ—йӮЈж ·дё»иҰҒдҪңдёәзӨҫдјҡдёӯеҝғпјҢең°зҗҶдҪҚзҪ®дёҠеҲҷдёҚдёҖе®ҡеӨ„дәҺдёӯеҝғгҖӮиҒҡиҗҪеҪўжҖҒдёҠеүҚиҖ…иЎЁзҺ°дёәеҗ‘еҝғејҸеёғеұҖпјҢеҗҺиҖ…дёәжІҝжІійҒ“жҺ’еҲ—зҡ„зәҝжҖ§еёғеұҖгҖӮиҝҷзұ»еҢәеҹҹзӨҫдјҡиҷҪ然зҡҶиҮӘдёәеҚ•е…ғпјҢдә’дёҚз»ҹеұһпјҢдҪҶеҫҖеҫҖжҲҗз»„еҲҶеёғпјҢдёӯеҝғеҹҺеқҖжҢүзәҝжҖ§жҺ’еҲ—гҖӮе…¶е…ёеһӢиҖ…еҰӮйІҒеҢ—ең°еҢәз”ұиҘҝеҗ‘дёңдёҖеӯ—жҺ’ејҖзҡ„еҹҺеӯҗеҙ–вҖ”дёҒе…¬вҖ”жЎҗжһ—вҖ”иҫ№зәҝзҺӢпјҢиҝҳжңүйІҒдёңеҚ—жІҝжө·ең°еҢәзҡ„дёӨеҹҺй•ҮвҖ”е°§зҺӢеҹҺгҖӮ

иҝҷзұ»зӢ¬з«Ӣзҡ„еҢәеҹҹзӨҫдјҡеҚ•е…ғпјҢд»ҘеҹҺеёӮдёәдёӯеҝғпјҢз»ҹжІ»зқҖе‘Ёеӣҙжңүйҷҗзҡ„д№Ўжқ‘зӨҫдјҡпјҢиҢғеӣҙеҹәжң¬дёҺзҺ°еңЁдёҖдёӘдёӯзӯүеӨ§е°Ҹзҡ„еҺҝеҹҹзӣёеҪ“пјҢдёҖиҲ¬еңЁж•°зҷҫеҲ°1000е№іж–№е…¬йҮҢе·ҰеҸіпјҢеңЁжҷҜи§ӮдёҠеҸҜд»ҘзңӢеҒҡеҹҺпјҸд№ЎдәҢе…ғз»“жһ„пјҢе®һйҷ…жҳҜдёҖдёӘеҹҺеёӮж”ҝдҪ“гҖӮе…¶еҪўжҖҒдёҺеҸӨд»Јдё–з•Ңжҷ®йҒҚеҸ‘зҺ°зҡ„еҹҺйӮҰж”ҝдҪ“е…·жңүз»“жһ„дёҠзҡ„зӣёдјјжҖ§гҖӮеӣ жӯӨпјҢи®әж–ҮдҪңиҖ…и®Өдёәиҝҷе°ұжҳҜеҹҺйӮҰгҖӮ

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()