前面简单梳理了夏都二里头出现的原因及其灿烂文化。现在有个问题,即二里头文化具体是从哪个早期文化演化过来的?它的前身是什么?二里头夏都的出现是各种文化从多元到一统的结果,二里头大概率受它附件文化的影响。二里头位于中原几何中心——洛阳盆地,在二里头早期,有哪些可能影响二里头的文明或文化呢?在考古历史上,1959年发现了二里头遗址,该遗址时间跨度为公元前1900年-前1600年。1958年在山西南部汾河谷地发现了陶寺遗址,陶寺遗址分为早中晚三期,时间跨度是公元前2300年-前1900年。陶寺和二里头在空间上相近,时间上连续,有没有可能陶寺是二里头的先驱?结论:虽然陶寺遗址时间是是早于二里头的,但是夏都二里头的文化来源,不是陶寺。

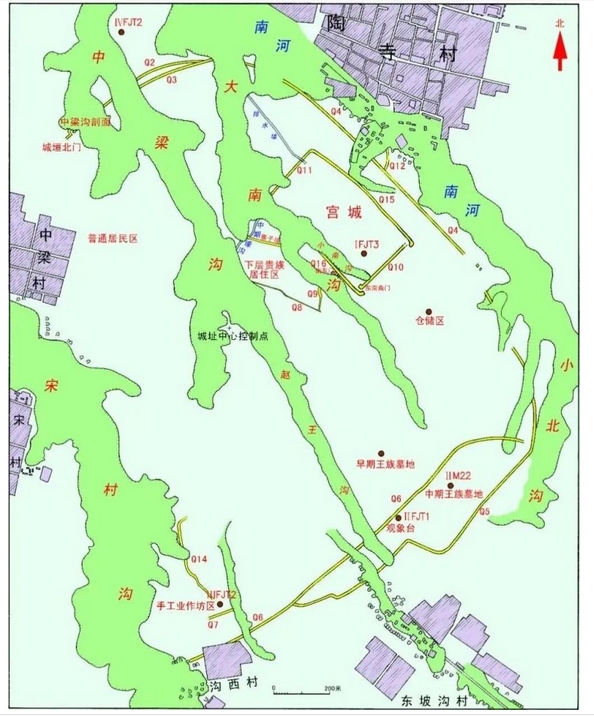

陶寺遗址1958年发现,1978年正式开启考古发掘,至今仍在持续。遗址面积达400多万平方米,其中城址面积280余万平方米,聚集生活着数万人!

21世纪以来,尤其是中华文明探源工程实施以来,陶寺遗址确定了中期大城、宫殿区及宫城、仓储区、中期大型墓地等重要遗迹,其作为都城的构成要素和特征更加清晰。 陶寺文化晚期,以陶寺为中心的政权被外部势力征服,有专家认为可能是被西北方向500公里外、以陕西神木石峁为中心的势力击败,大城城墙逐渐被毁,宫殿区衰败,仓储区已不存在。陶寺遗址逐渐成为普通聚落,并最终废弃。

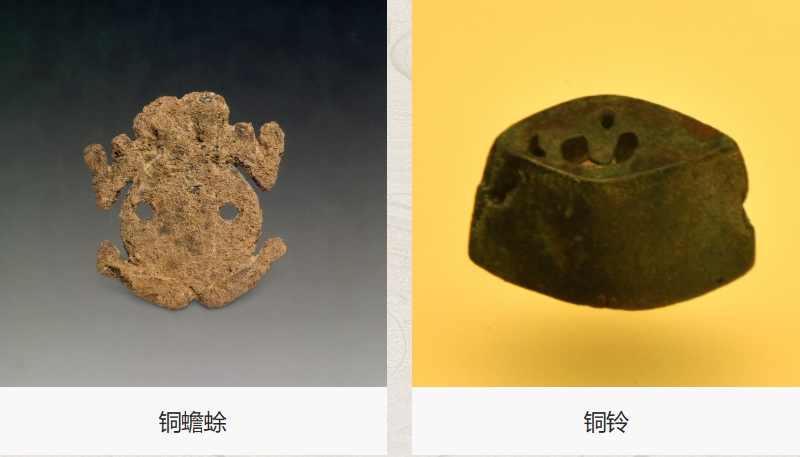

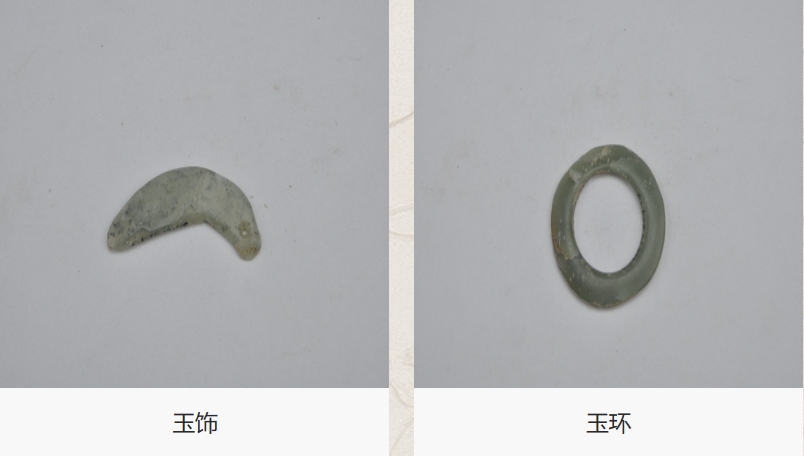

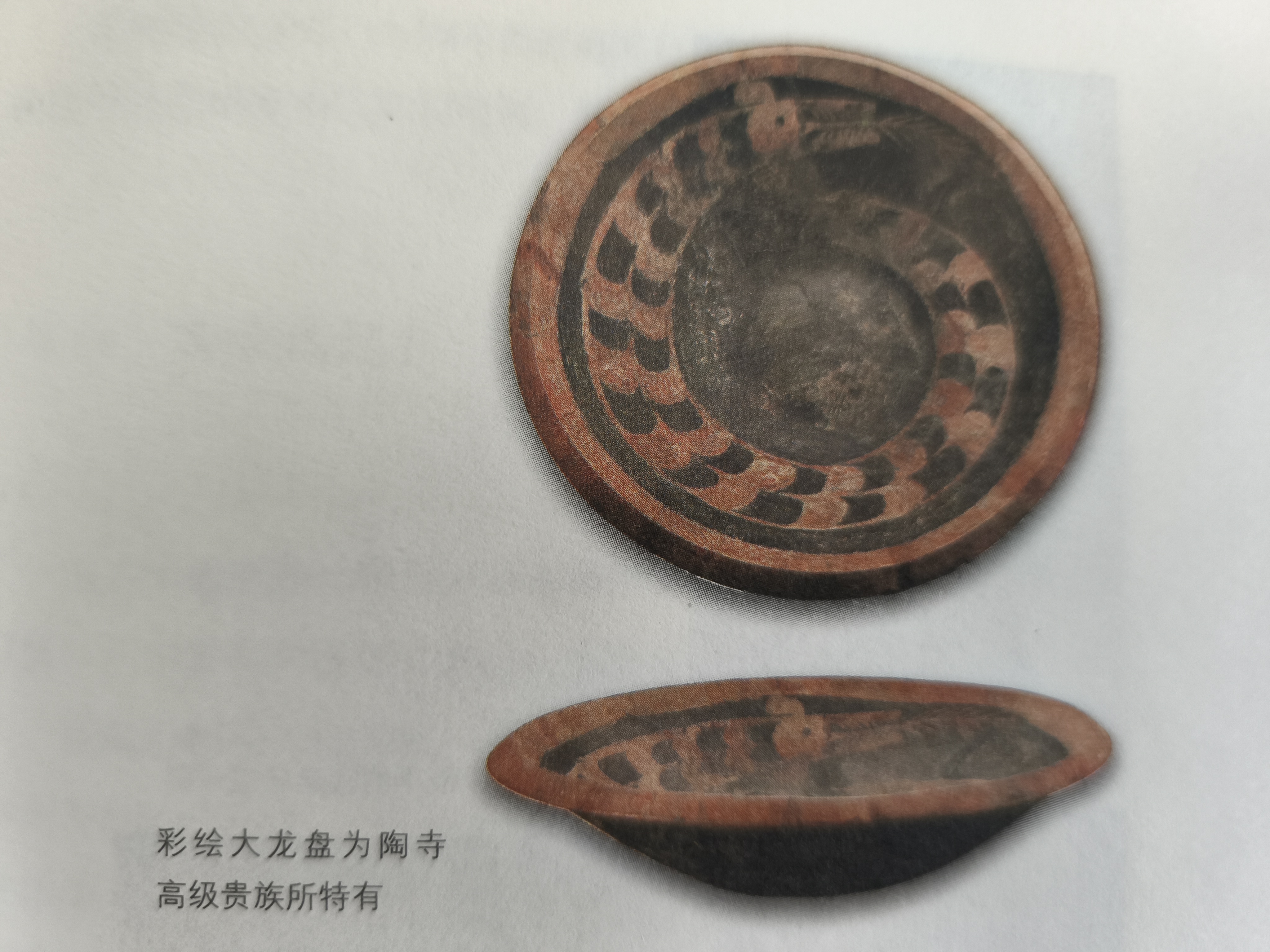

陶寺文明不同群体之间社会地位差异显著,阶级分化明显。考古人员在早期遗址4万平方米的墓地里发掘完成1309座墓,其中5座大型墓葬集中分布,有大量随葬品,许多小型墓葬没有任何随葬品。不同阶层的居住形式也有明显差别。展厅里有一组房屋复原模型,直观地展示了住所的差别:平民住窑洞或半地穴式单间,下层贵族的住宅是双开间浅地穴,王则在夯土台基上建立宫殿。 陶寺统治者“以礼治国”。在“礼乐文明”展区,摆放着铜铃、鼍鼓、土鼓、石磬等文物及复原件,激活多媒体设备,便能欣赏陶寺乐器奏出的悠扬乐音。 陶寺遗址出土了陶、玉、石、漆木、铜等材质的礼仪用器。展厅里有一件小小的铜铃,最宽处仅2.7厘米,对角长约6厘米,表面可见气孔。“这件铜铃不简单。”刘甜介绍,这是迄今所知年代最早的复合范铜器和铜乐器。陶寺遗址共出土了7件铜器,属于不同器类,其中,铜铃和铜璧形器采用了复合范铸技术,为青铜礼器群的问世打下了技术基础。

在陶寺遗址大型墓葬中,1对鼍鼓、1件石磬、1件土鼓构成固定组合,在入葬时间相差100多年的墓葬里都出现了这样的组合,且数量和摆放位置一致。可见陶寺社会已经初步形成了礼制,这是中华文明早期国家政治制度的重要组成部分。 陶寺遗址已被确认是一处古国时代的都城,有最高统治者。不少学者认为,这里很可能是尧政权之都。据文献记载,尧都在临汾一带。陶寺遗址的考古发现与文献中的一些细节吻合,如观象台与“观象授时”、圭尺与“允执厥中”、鼓磬乐器与“命质为乐”等。 陶寺遗址发现了都城、宫殿、王族大墓、礼器等,已形成城市和阶层分化,初现王权礼制及早期国家的基本面貌。由此可见,陶寺遗址具备了文明起源的要素和标志。

本帖最后由 大福咕咕 于 2025-2-11 13:31 编辑 |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()