|

|

原作者:有爱入心。

宣纸,中国文房四宝之一。

始于唐代,产于泾县。

轻如蝉翼白似雪,随风飞扬飘若绸。

纵然笔酣墨浓,胸有成竹,无纸亦是难流芳。

近代以来,西方人和日本人多有觊觎之心,盗探之行。

本为我国垄断的宣纸技艺也尽数泄密,甚至一度导致中国宣纸被唤作"日本纸"。

宣纸上的文化脉动

宣纸问世,始于唐代初期。

有唐一代废宣城郡为宣州,泾县隶属宣州治下。

又因为泾县所产纸尽皆于宣州府出售,故因此得名曰"宣纸"。

那时的宣纸被朝廷定为贡品,地方官年年用以进贡宫廷。

有唐一代经济发达,造纸业兴盛,各式各样的纸张应有尽有,而唯独泾县宣纸被列为贡品,这证明宣纸那时起便是质地优良,名列天下第一。

便是从这时起,薄如蝉翼,轻若细绸的宣纸,承载着中华千年文化,绵延着华夏万古文脉,1500余年来不曾断绝,至今延绵不息。

宣纸古法制作全程需经过18道工序,100多道操作过程,一般从原料到成品,历时长达一年。

根据中国宣纸公司资料记载,步骤可以大致简化为五步。

先取青檀木、雁皮等树皮,捣碎,加入草木灰等蒸煮。

后将蒸煮过的树皮等原材料放于朝阳的山坡上,日晒雨淋,使之自然炼白。

继而将树皮等原材料碾碎、浸泡、发酵、打浆、加入树糊后调和成纸浆。

紧接着用抄纸器将捣好的纸浆手工抄制成纸张。

最后将抄制好的纸张放置于阳光下晒干,退火之后便是我们所用的宣纸了。

清初诗人赵挺挥曾挥笔赋诗,描述当时宣纸生产的火热境况,该诗如下:

"山里人家里事忙,纷纷运石叠新墙。沿溪纸碓无停息,一片椿声撼夕阳。"

由于生产环境得天独厚,原料选择严格,加工步骤精细,捞纸技术娴熟,晒纸手艺高超。

故而泾县宣纸产品优良,质地绵韧,颜色白雅,墨韵清晰,光泽经久不变,不蛀不腐,是历朝历代文人墨客们苦心追求、万般迷恋的上上之品。

宋代诗人梅尧臣曾经这样赞美宣纸:"有钱莫买金,多买江东纸,江东纸白如春云。"

赵朴初老先生则特意赋诗赞宣纸道:"看挽银河照砚池,泾县玉版助透思,澄心旧制知何似,赢得千秋绝妙词。"。

俗谚云:"千年纸,五百年绢"

宣纸,不仅有"纸中之王"之雅号,更有着"纸寿千年"的美誉。

现如今各地博物院,包括故宫博物院,院中收藏的绝大部分古字画,除了部分以绢丝绫缎为载体外,其余尽皆以宣纸做为载体。

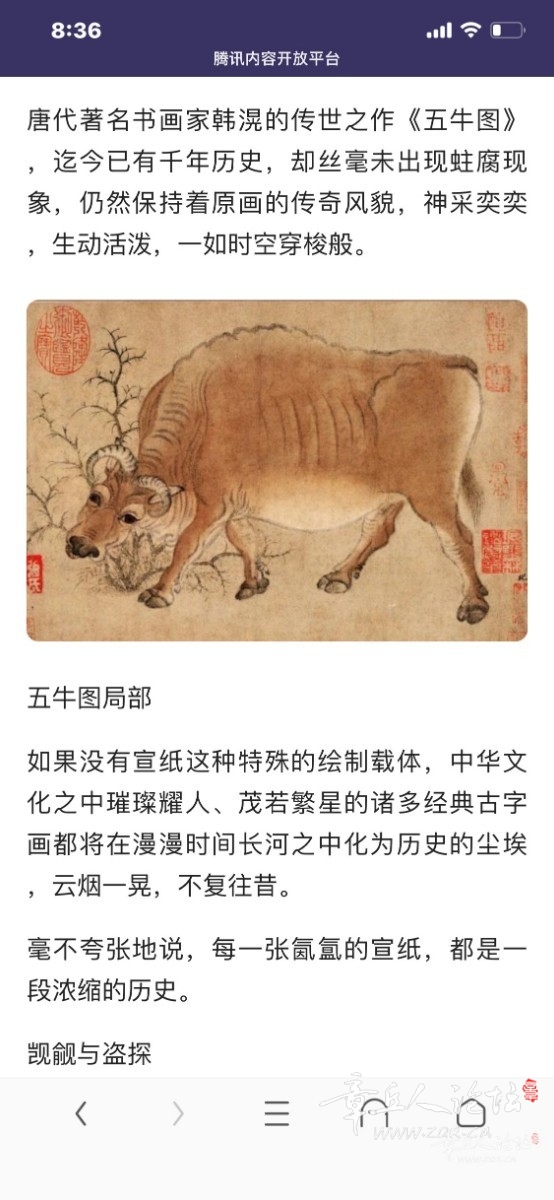

唐代著名书画家韩滉的传世之作《五牛图》,迄今已有千年历史,却丝毫未出现蛀腐现象,仍然保持着原画的传奇风貌,神采奕奕,生动活泼,一如时空穿梭般。

五牛图局部

如果没有宣纸这种特殊的绘制载体,中华文化之中璀璨耀人、茂若繁星的诸多经典古字画都将在漫漫时间长河之中化为历史的尘埃,云烟一晃,不复往昔。

毫不夸张地说,每一张氤氲的宣纸,都是一段浓缩的历史。

觊觎与盗探

自古以来,宣纸的生产技艺都是秘不示人的。

泾县人为泾县宣纸精心营造着一种若有若无的神秘感。

甚至直到19世纪末,绝大多数人还都不了解宣纸是如何生产的,只清楚它是产至安徽泾县的手工艺品。

伴随着被大炮轰开的国门,泾县宣纸逐步为洋人熟知,从惊奇到贪婪,他们下定决心要掌握宣纸的生产技术。

清光绪三年,此前签署的《中英烟台条约》生效,安徽芜湖首开海关。

芜湖海关旧照

英国人控制下的芜湖海关决定派间谍白恩到泾县了解宣纸生产技术。

白恩经过非法调查和窥探,撰写了一份报告,其中对泾县宣纸的配料方法和制作过程描述如下:

"泾县西南八英里许,有村庄甚多。傍山之谷,皆造纸之所。其制法采取檀树皮、桑树皮及稻秆洗濯多次,加若干石灰而煮之,复行洗濯,于是终年陈于山麓之空地,以候其干......"

但由于白恩体征过于明显,活动受限难以获得详尽资料,故而报告不甚得要领,但这是宣纸历史上记载的被盗探之始。

不只是西方人想窃取泾县宣纸的生产技术,与我国同属同一文化圈的日本人深谙泾县宣纸妙处,更是对泾县宣纸生产技术虎视眈眈,穷追不舍。

白恩走后的第二年,日本内阁印刷局造纸部派遣栖原陈政到中国。

栖原陈政自称是"广东潮州大埔县何子峨太史的侄子",竟在泾县持续生活了两个多月,四处非法搜集宣纸生产信息。

回国后竟然公开出版了《支那制纸业》一书,其中专门描述了泾县宣纸的生产技艺。

光绪九年,一个日本人乔装潜入泾县探查宣纸制作技艺,回国后写成《清国制纸取调巡回日记》。

日本相关宣纸的书籍

20世纪初,一个名为内山弥左卫门的日本人,数次深入产纸地区,特别是泾县小岭,偷盗宣纸生产情报。

他回国后,于1906年(光绪三十二年)写了一篇名为《中国制纸法》的文章,文章之中比较详尽地描述了宣纸的产地、品种和制作方法。

其中制作方法一章最长最为细致,甚至于图文结合。

这一章内详尽记载了"原料"、"原料之煮沸"、"漂白"、"檀皮之捣碎"、"造纸"、"干燥"、"整理"等宣纸生产全过程。

这是首篇于外国公开发表并较为详尽介绍中国宣纸制作方法的文章。

1909年末,日本关东纸业株式会社的研究员大木宗祯,乔装扮作贩卖日本精奇眼药水的商贩,途经上海、南京、芜湖,一路辗转抵达泾县小岭。

大木宗祯使用各种手段,施加小恩小惠,骗得当地人的信任,取得了一些青檀树枝,并设法将它们带回来日本鉴定。

但由于日本本身不产该树种,故而日本东京大学教授竟也搞不明白此为何种何属,只得作罢。

抗日战争爆发之后,日本人屡屡派人前往泾县,强取豪夺,夺取无数青檀树种,准备移植日本本土。

但万幸由于,气候、地理等等因素,日本人移植的青檀树尽皆发育不良,生产出来的纸形似而神非,质量极差,薄脆易皱,不堪使用。

改革开放之后,日本人觊觎之心不死,再次卷土重来。

日本人派出了数批经济间谍,假借旅游、考察、合资办厂种种名义潜入泾县,欲图窃取情报。

但由于有关部门和泾县当地早有准备,宣纸保密工作进行得十分严谨得当。

泾县所有的宣纸厂都实行封闭制度,禁止外国人的参观和摄影。

日本人无奈只得另寻他路。

他们策划跟踪泾县宣纸厂的汽车,欲图窃取情报,寄希望于买通技术人员。

哪知泾县宣纸厂得知后,把汽车之上的标志尽皆抹去,日本人只能无功而返。

但日本人终究还是得手了,不在防卫森严的泾县,而在浙江。

日本人了解到泾县宣纸厂在该省扶持有一个造纸厂,便假借参观之名到访。

该厂负责人或许是得了"软骨病",见到日本人到来欣喜万分。

他不仅安排厂里热情接待日本人,甚至于亲自带领日本人参观了厂里的生产线。

可谓是有问必答,无话不说,好像是生怕不够详尽,竟连蒸煮原材料的碱水浓度这种细节也一一细致阐述。

临到别时,还赠送了日本人部分宣纸生产原料,以作留念。

日本人半信半疑,将这些原料带回国内分析,未曾想到竟真的制作出了与我国质量比拟的宣纸。

于是日本人狂妄地宣称道:"世界宣纸,泾县第一,日本第二,浙江第三,台湾第四。"

不幸之中的万幸

传统技术被盗却也早已不是什么新闻,从茶叶到陶瓷,丝绸,中国曾经辉煌无比、独自垄断的各种生产技术纷纷在境外开花。

实在是令众多中国人暗自痛惜,恨得咬牙切齿,但亦是无力回天。

由于外国人千方百计窃取宣纸生产技术,多个国家已然具有生产宣纸的生产技术。

在上个世纪末期,尤以日本产宣纸闻名于世,国际社会将宣纸称之为"日本纸"。

中国宣纸一度默默无名,国际市场被大幅度挤占。

然而相比于其他的传统产品,宣纸虽然被泄密,但万幸的是,日本后来生产的宣纸质量始终不如中国。

一千多年前,画在宣纸上的"五牛图"的局部:

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()